平泉の中心からほど近い小高い丘に佇む【高館義経堂(たかだちぎけいどう)】は、源義経が最期を迎えた地に建てられた小堂です。ここはまた、松尾芭蕉が「夏草や兵どもが夢の跡」を詠んだ場所としても知られ、静かな境内には、栄華と無常が折り重なるような時間が流れています。豪奢な伽藍が連なる中尊寺や浄土庭園の毛越寺と比べれば規模は控えめ。しかし小堂の前に立ち、句碑に目をやると、平泉の物語が一気に自分の中で立体化していくはずです。短時間で巡れる気軽さも魅力で、歴史旅の“締め”や“ひと呼吸”に最適。中尊寺~毛越寺と合わせれば、祈り・美・余韻という三つのレイヤーで平泉を味わえます。本記事では、高館義経堂の成り立ちと見どころ、観光時間の目安、アクセスや駐車場、拝観料までを分かりやすくまとめました。

車旅なら中尊寺・毛越寺に加え、高館義経堂まで足を延ばすのが断然おすすめです!

【高館義経堂】の歴史と背景

【高館義経堂】は、平泉の町並みと北上川・衣川を見晴らす小高い丘「高館(たかだち)」に建つ小堂で、源義経が最期を迎えた地として伝わる場所です。1185年に平氏を滅ぼした義経は、兄・頼朝との不和から都を逐われ、幼少期を過ごした平泉へ。はじめは藤原秀衡の庇護を受けますが、秀衡の死後、後を継いだ泰衡は鎌倉方の圧力に屈し、1189年に義経を急襲。義経はこの地で自刃し、家臣・弁慶は「立ち往生」で主君を守った――という物語が伝わります。

その約500年後の1683年、仙台藩四代藩主・伊達綱村が義経を偲んで一宇を建立したのが現在の【高館義経堂】のはじまり。堂内には凛々しい義経公の木像が安置され、訪れる者は静かに手を合わせます。さらにこの丘は、松尾芭蕉が『おくのほそ道』の途次に「夏草や兵どもが夢の跡」を詠んだ舞台でもあります。栄華を極めた奥州藤原氏の都も、武勲を誇った英雄たちの物語も、時を経れば夏草におおわれる――そんな無常観を、俳諧と史跡が響き合う形で今日に伝えるのがこの地の本質。豪壮な堂塔や庭園が残る中尊寺・毛越寺に対し、高館は“余白”の名所として、平泉の歴史風景を完成させる存在なのです。

見どころと観光時間目安

高館義経堂は、展示施設というより“静けさを味わう史跡”。見どころは大きく3つに整理できます。①義経堂(堂内の義経公木像)で手を合わせるひと時、②松尾芭蕉「夏草や兵どもが夢の跡」の句碑、③北上川と衣川、平泉の町並みを望む小高い丘の眺望。派手さはありませんが、平泉の物語の“余韻”を身体で受け止められる場所です。

所要時間は約15~30分が目安。急ぎなら堂前参拝と句碑確認で約15分、ゆっくり風景や撮影も楽しむなら20~30分を確保すると満足度が上がります。朝の澄んだ空気、または夕方の斜光はとくにおすすめ。春は若葉、初夏は“夏草”が句を呼び起こし、秋は紅葉、冬は空気が澄んで眺望が抜群――四季で表情が大きく変わります。

【おすすめの回り方】

駐車 → 石段を上って境内へ → 義経堂で静かに参拝 → 句碑で一句の背景に思いを馳せる → 眺望をしばし堪能 → 下山。

中尊寺・毛越寺とセットで巡るなら、移動+拝観のバッファを考えつつ**合計で半日(3~4時間)**の配分にすると余裕があります。足元は石段があるため歩きやすい靴で。撮影は外観・境内中心に、掲示に従ってマナー良く行いましょう。

主なスポット紹介

義経堂(所要:約5分)

入口の階段を上がると「お堂」があり、その中に「義経公」の木像が安置されています。

参道の石段を上がると、木立に抱かれるように小堂が現れます。まずは堂前で静かに一礼し、賽銭・合掌。堂内には凛とした表情の義経公木像が安置され、外のざわめきが遠のくような静けさが満ちています。ここでは“英雄譚”よりも、若くして散った一人の人生に思いを寄せる心持ちで。正面だけでなく、数歩下がって全体を眺める→側面へ半歩回り込み、屋根や木組みの陰影を観ると、堂の端正さが際立ちます。

撮影は外観・境内中心に(堂内は撮影不可の場合あり。掲示に従いましょう)。混雑時は〈参拝→脇に寄って撮影→通路を空ける〉の動線を意識すると滞留を防げます。石畳や苔は滑りやすいので足元注意。朝夕の斜光は外観の陰影が美しく、もっとも“義経堂らしい”穏やかな表情に出会える時間帯です。

芭蕉句碑(所要:約5~10分)

義経堂から数十歩、木立の間にひっそり佇む句碑に「夏草や兵どもが夢の跡」。栄華の記憶が草いきれに溶けるような、平泉らしい無常のトーンがここで完結します。まずは声に出さずゆっくりと句を“心読”し、次に背景の風景へ視線を広げるのがポイント。石碑だけをクローズアップせず、草木・風・鳥の声まで含めて受け取ると、言葉が場の空気と重なります。

撮影は周囲の人への配慮を最優先に。正面の記録写真 → 半歩下がって石碑+背景の引きカット → 斜光で刻字を読ませるサイドカットの順で数枚に絞るとスマートです。刻字保護のため、触れたり上に物を置いたりは厳禁。足元は苔や落ち葉で滑りやすいので注意しましょう。

季節の見どころは、初夏の青々とした草が最も句意と響き合い、秋は落葉と長い影が哀惜を引き立てます。朝夕は人が少なく、静けさと斜光で刻字が美しく浮かび上がるベストタイム。短い滞在でも、黙して一息置く時間をつくることが、句碑鑑賞の最大のコツです。

北上川と衣川、平泉の町並みを望む小高い丘の眺望(所要:約5分)

句碑のある一角から少し視線を上げると、眼下に北上川と衣川、その向こうに広がる平泉の町並みが静かに横たわります。かつての奥州の都を潤した水脈を想い、義経や藤原氏の時代へ思いを馳せるには絶好のポイント。派手な絶景ではないのに、川面の光や風の通り道が“時間の流れ”を感じさせ、史跡見学に呼吸を与えてくれます。

撮影は川筋が斜めに走る構図を意識すると奥行きが出ます。手前に木の枝や笹を前ボケで入れれば、立体感が増して“ここならでは”の一枚に。朝は川霧や柔らかい光、夕方は斜光が町並みの輪郭を際立たせます。冬は空気が澄み、遠景がくっきり。風が強い日は帽子や軽い小物の飛散に注意し、足元の段差やぬかるみには十分気をつけましょう。

義経にまつわる豆知識(まとめ)

- 幼名は「牛若丸」:鞍馬寺に預けられ、僧兵から剣術を学ぶ。

- 平泉で馬術を修得:幼少期に平泉へ移り、奥州藤原氏・秀衡の庇護を受ける。剣術+馬術が軍才の礎に。

- 合戦での活躍:兄・頼朝の挙兵に参陣し、一ノ谷・屋島・壇ノ浦の戦いで頭角。平氏滅亡に大きく寄与。

- 対立の深まり:朝廷から官位を受けたことなどを契機に頼朝の不信を招き、立場が悪化。

- 追討と逃避:朝敵視され、ゆかりの地・平泉へ逃れる。秀衡は保護するが、のちに情勢が一変。

- 急襲と最期:秀衡の死後、後継の泰衡が圧力に屈し急襲。義経は自刃し、享年31(1189年)。

- 弁慶の「立ち往生」:家臣・武蔵坊弁慶は矢を受けながらも立ったまま絶命し、主君の最期を守り抜いたと伝わる。

- 判官贔屓(ほうがんびいき):義経の官職名「判官」に由来。悲劇の英雄を“ひいき”する心情を指す言葉に。

- 現地ゆかり:義経最期の地として伝わる場所に小堂が建ち、現在は【高館義経堂】として伝承が息づく。

- 鑑賞のヒント:弁慶の逸話は中尊寺の弁慶堂、義経の余韻は高館義経堂の句碑(芭蕉)と合わせて辿ると立体的に理解できる。

基本情報・アクセス・駐車場・拝観料

■基本情報

所在地:岩手県西磐井郡平泉町平泉字柳御所14/電話:0191-46-3300

開館期間:8:30~16:30(11月5日~11月20日は~16:00)

休館:11月21日~3月14日(開館期間中は原則無休)

■アクセス

車:東北道・平泉~前沢IC 約6km~10分/一関IC 約3km~8分

電車:JR平泉駅から約1.2km、徒歩約15分(タクシー約5分)

■駐車場情報

境内近くに駐車場あり。駐車料金は無料でした。台数に限りがあるため、混雑期は早めの到着が安心です。

■拝観料

大人300円/小中学生100円。境内は簡素で短時間拝観向き。堂内・句碑周辺は案内表示に従い静かに参拝を。

観光のポイント・注意点

1)靴・足元:石段や石畳、苔・落葉で滑りやすい区間があります。ヒールや革底は避け、グリップの効くスニーカー推奨。雨上がりは特に慎重に。

2)坂・段差への配慮:階段があるため、ベビーカーは非推奨(抱っこ紐推奨)。ご高齢の方は手すりを使い、歩幅を小さく無理なく。

3)開館期間・時間:11月21日~3月14日は休館。開館は8:30~16:30(11/5~11/20は~16:00)。到着は閉館30分前を目安に。

4)混雑回避:中尊寺・毛越寺のピーク(GW・紅葉期)に連動し混みます。静かに拝観したいなら朝一または夕方が狙い目です。

5)撮影マナー:堂内は撮影不可の場合あり。現地掲示を確認。句碑・参道では三脚や自撮り棒が通行の妨げにならないよう短時間で。順番待ちがあれば1~2枚で交代。

6)静寂の共有:小規模な境内です。会話は控えめに、スピーカー使用NG、通話は駐車場等で。

7)季節と装備:夏は虫よけ・飲み物・日差し対策、春秋は薄手の羽織、冬季は休館ですが周辺路面の凍結に注意(滑り止め靴推奨)。

8)安全第一:手すり・柵にもたれない/段差でのセルフィーは転倒注意/強風時は帽子や軽い小物の飛散に注意。

9)トイレ・売店:境内は簡素です。必要品(飲料・ティッシュ・小銭)は持参。トイレは周辺施設で事前に。

10)参拝の作法:堂前では一礼・合掌。帽子・日傘はたたむ。撮影よりもまず参拝を。

11)コース設計:中尊寺→毛越寺→高館義経堂の順で「祈り→美→余韻」。全体で半日(3~4時間)~1日の配分だと余裕。駐車台数は限られるため、満車時は無理な駐停車を避けて。

12)バリアフリー代替:階段が難しい場合は、無理せず句碑付近や眺望ポイントのみ短時間で雰囲気を味わうなど、体調に合わせて調整を。

よくある質問(FAQ)

Q1.所要時間はどのくらい?

A.義経堂・句碑・眺望をひと巡りで約15~30分。急ぎなら15分、写真や読碑の時間を取るなら20~30分が目安です。

Q2.ベストな時間帯・季節は?

A.人が少なく光が柔らかな朝夕が最適。初夏は“夏草”が句意と響き、秋は落葉と斜光が哀惜を深めます。冬は周辺の空気が澄み遠景がくっきり。

Q3.冬でも拝観できる?

A.11月21日~3月14日は休館のため堂内拝観は不可です。路面凍結に備え、滑りにくい靴や防寒を。最新情報は直前に公式案内を確認しましょう。

Q4.駐車場はある?料金は?

A.近くに駐車場があります。無料でしたが、変更の可能性もあるため現地掲示をご確認ください。繁忙日は満車前提で早めの到着が安心です。

Q5.最寄り駅から歩ける?

A.JR平泉駅から約1.2km、徒歩約15分。荷物が多い・脚力に不安があればタクシーで約5分が快適です。

Q6.撮影は可能?

A.外観・境内は撮影可が基本ですが、堂内は撮影不可の場合あり。三脚や自撮り棒は通行を妨げないよう短時間・最小限で。掲示と係の指示に従ってください。

Q7.子連れ・高齢者でも大丈夫?

A.短距離ですが階段あり。ベビーカーは非推奨で抱っこ紐を推奨。ご高齢の方は手すりを使い、歩幅を小さくゆっくり進めば安心です。

Q8.雨・雪の日の注意点は?

A.石畳や苔で滑りやすくなります。防水の歩きやすい靴、レインウェアや傘バンドを。冬は滑り止め付きソールや手袋があると安全です。

Q9.トイレや売店はある?

A.境内は簡素です。トイレは周辺施設で事前に、飲料は持参を。小銭も用意しておくと参拝がスムーズです。

Q10.ペット同伴は可能?

A.寺社ではリード必須・堂内不可が一般的です。境内のルールは現地掲示に従い、他の参拝者への配慮を最優先にお願いします。

Q11.混雑を避けるコツは?

A.中尊寺・毛越寺のピークに連動して混みます。朝一または夕方を狙い、撮影は手短に、順番待ちは1~2枚で交代がスマートです。

Q12.周辺と合わせた回り方は?

A.中尊寺→毛越寺→高館義経堂の順で祈り→美→余韻の流れが自然。移動含めて半日(3~4時間)~1日の配分だと余裕を持って巡れます。

まとめ

高館義経堂は、華やかな堂塔が並ぶ「見せ場」ではなく、平泉の物語に静かに句点を打つ“余白の名所”。義経堂の小堂、芭蕉の句碑、北上川と衣川を望む眺め、そして短い参道――どれも規模は控えめですが、歴史の光と影、栄華と無常を確かに感じさせてくれます。

拝観は約15~20分。朝夕の柔らかな光や初夏の“夏草”、秋の落葉はとくに余韻を深めます。撮影は外観・境内中心に、堂内の可否は掲示に従ってマナー良く。石段があるため歩きやすい靴が安心です。

こんな人におすすめ

・中尊寺・毛越寺のあとに、物語の「締め」を味わいたい

・短時間で歴史の核心に触れたい/人混みを避けたい

・写真は“静けさ”や“時間の層”を描きたい

モデル順路(半日イメージ)

午前:中尊寺(約2時間)→ 昼:毛越寺(約1~1.5時間)→ 夕刻:高館義経堂(約15~30分)で余韻の時間。駅利用なら最後に平泉駅へ戻る動線がスムーズです。

ワンポイント

・冬季は11月21日~3月14日休館。最新の開館日・時間は出発前に要確認。

・駐車は近隣に有、無料でした(変動の可能性あり)。繁忙期は早めの到着を。

中尊寺で「祈り」を、毛越寺で「美」を受け取り、最後に高館義経堂で「余韻」を。平泉の旅が静かに完結し、心に長く残る一章になります。

高館義経堂|観光情報まとめ(2025年7月時点)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 岩手県西磐井郡平泉町柳御所14-5 |

| 拝観料 | 大人300円/小中学生100円(2025年7月時点) |

| 拝観時間 | 8:30〜16:30 ※11月5日~11月20日/8:30~16:00 |

| 休館日 | 休館:11月21日~3月14日(開館期間中は無休) |

| 所要時間 | 約15〜20分(展望含む) |

| 駐車場 | 無料駐車場あり(普通車10台程度) |

| トイレ | あり(駐車場横) |

| 見どころ | 義経像、芭蕉の句碑、展望台 |

| 季節の魅力 | 新緑(5月)・紅葉(10月)が特に美しい |

| その他 | 坂道がやや急なので歩きやすい靴推奨。展望台からの撮影が人気。 |

「宿泊」でゆとり旅に

平泉は日帰りでも巡れますが、一泊すると旅の質が大きく変わります。日帰り客が減る夕方~早朝は町がぐっと静かになり、喧騒のない時間帯に史跡や風景の“余韻”を味わえます。拝観時間のある施設は営業時間内に、朝夕は周辺の散策や眺望を楽しむのがコツです。

宿泊エリア選びのコツ

- 平泉・一関中心部:観光動線が短く、鉄道利用も便利。食事処や土産店にもアクセス良好。

- 一関温泉郷などの温泉地:車で30~60分圏。湯で疲れを癒やし、“翌朝フレッシュ”で史跡へ。

- 広域ベース(花巻・北上など):東北周遊とセットの拠点に。移動は余裕ある行程で。

1泊2日モデル(例)

- 1日目:中尊寺(~約2時間)→毛越寺(~約1~1.5時間)→高館義経堂(約15~20分)→チェックイン/郷土料理(わんこそば・精進料理 など)。

- 2日目:達谷窟や渓谷など周辺スポットを軽く追加 → 帰路。

※混雑期は各所で+10~20分の余白を。

楽天トラベル・じゃらん・ヤフートラベルをチェックして、自分に合った宿を探してみて下さい。

関連記事・内部リンク

- 【平泉】観光モデルコース/半日(4時間)/「世界遺産」中尊寺・毛越寺、義経ゆかりの地を車で巡る歴史旅

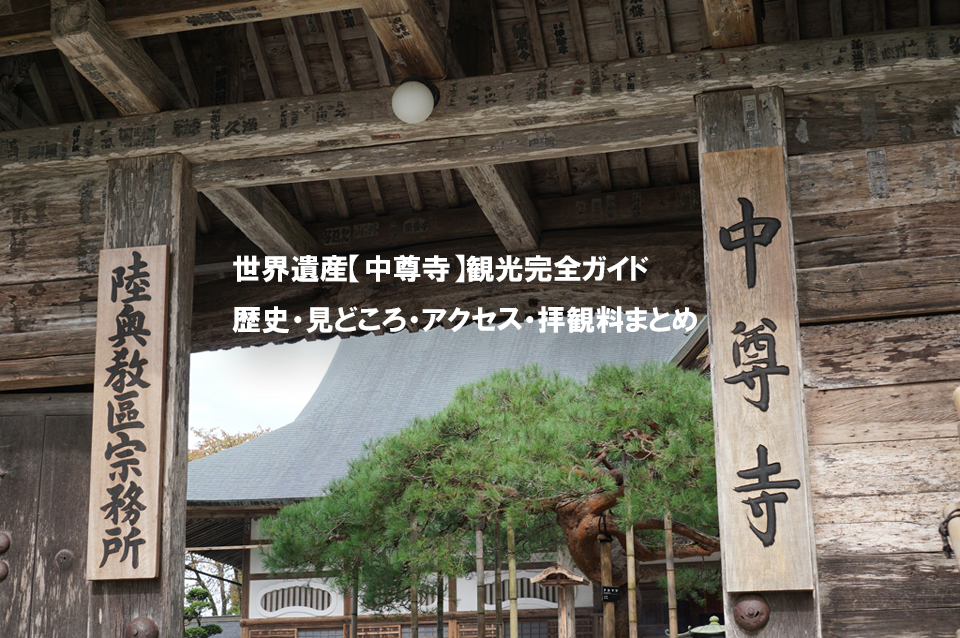

- 世界遺産【中尊寺】観光完全ガイド|歴史・見どころ・アクセス・拝観料まとめ

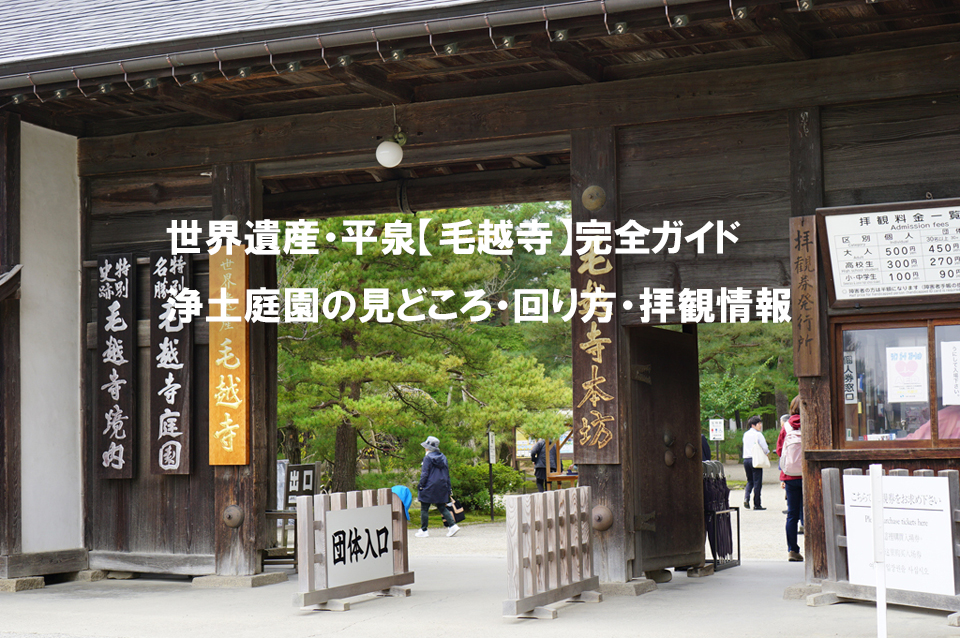

- 世界遺産・平泉【毛越寺】完全ガイド|浄土庭園の見どころ・回り方・拝観情報

- 中尊寺入口すぐの小史跡【武蔵坊弁慶の墓】で忠義に手を合わせる

- 平泉ご当地グルメ入門|わんこそばから甘味・前沢牛まで

- 東北3泊4日車旅|平泉・奥入瀬・青池・松島と震災遺構をめぐる大人旅

- 2025年【中尊寺】の紅葉ガイド|見頃予測・混雑回避・ライトアップ「紅葉銀河」・撮影スポット

- 2025年【毛越寺】紅葉見頃・混雑予測|大泉が池の水鏡とおすすめ時間帯・アクセス

免責事項:掲載内容は変動する場合があります。実際に訪れる際は、道路・交通・天気・施設の最新情報をご確認ください。当サイト情報に基づく不利益には責任を負いかねます。